El sector eléctrico europeo lleva tres semanas mirando en una única dirección: a Madrid. Con un objetivo doble: saber qué provocó el mayor apagón de la historia de España -algo que, casi tres semanas después, sigue siendo una gran incógnita- y apuntarse lecciones para evitar un trago similar en otras latitudes. El continente no vivía una situación similar desde hace dos décadas: en 2003, la caída de un árbol dejó sin luz a más de 50 millones de personas en Italia y Suiza; tres años después un barco se llevó por delante un cable en Sajonia y 15 millones de consumidores sin electricidad en Alemania, Bélgica, Italia, Francia y España. Ahora no se sabe qué provocó la caída de frecuencia, la posterior desconexión en cascada de varias centrales en el sur de la Península y la incapacidad de encapsular el fallo.

La expectación por lo sucedido el 28 de abril a mediodía en la península Ibérica es máxima, y va en todos los frentes. Entso-E, el ente que agrupa a los transportistas y los operadores del sistema eléctrico europeo, ya ha constituido su propio panel de investigación. En su primera toma preliminar, el viernes pasado, ya aportó dos matices relevantes: que la propia red europea sufrió oscilaciones importantes casi media hora antes del fundido a negro y que la caída de generación fue de 2,2 gigavatios de potencia. Su compromiso es el de emitir un informe factual en un plazo máximo de seis meses, cuando el asunto aún estará candente. Sin embargo, su informe final, con causas y también con recomendaciones, se emitirá un año más tarde: en septiembre de 2026, cuando el apagón, arrollado por la actualidad, probablemente haya quedado relegado a un tercer o cuarto plano.

El superregulador europeo, ACER, parte activa en el grupo constituido por Entso-E y que ya ha alertado en diversas ocasiones de la congestión de las redes eléctricas europeas y los consecuentes retrasos en la conexión de nuevas plantas, ha dejado claro que las “lecciones” del apagón deben -como en anteriores ocasiones- llevar a mejoras en tres ámbitos: la coordinación transfronteriza, la operación del sistema y la integración del mercado. Un mensaje velado a quienes -las autoridades francesas- se niegan a aumentar las interconexiones con la Península. Cables que, de haber existido, habrían minimizado el riesgo de apagón.

Hay más. El Grupo de Coordinación Eléctrico Europeo, auspiciado por el propio Ejecutivo comunitario, recibirá en un plazo máximo de tres meses un informe del Gobierno español sobre lo ocurrido. El objetivo es inequívoco: saber con concreción qué falló y que no se vuelva a repetir. Un interés compartido en todas las grandes capitales de la Unión, sabedoras de lo mucho que hay en juego.

Que antes incluso que el presidente español, Pedro Sánchez, saliese a la palestra la número dos del Ejecutivo comunitario, Teresa Ribera, dice mucho del interés del Ejecutivo comunitario en este asunto. Sobre el incidente planean dos elementos clave que ayudan a entender: lo indispensable del suministro para el día a día de los europeos, que ha quedado patente en el apagón español; y la cada vez más evidente cruzada antirrenovable, azote de uno de los pocos sectores en los que la UE parte con varios cuerpos de ventaja frente a EE UU.

Una semana más tarde fue el comisario de Energía, Dan Jorgensen, quien salió a cortar de raíz esas voces: “Algunos de los miembros del Parlamento [Europeo] han utilizado este ejemplo de España y Portugal como una excusa para atacar las renovables. Primero, no hay datos para hacer esto. Segundo, ¿es la seguridad energética dependiendo de los combustibles fósiles de Putin? ¿Está mejor garantizada la seguridad de nuestros ciudadanos si dependemos del combustible que pertenece a un agresor? La respuesta es muy obvia: No. Para nosotros, tenemos un objetivo que es ser independiente. La única manera para nosotros de conseguirlo es desplegando más renovables. Y más rápido».

Una opinión que comparte Christopher Jones, profesor en el Instituto Europeo de Florencia, experto en regulación energética con más de 30 años de servicio en la Comisión Europea: “Pedro Sánchez tenía toda la razón cuando dijo que el hecho de tener una elevada cuota de renovables no significa que haya que tener apagones. Eso está absolutamente claro. No hay una relación inevitable o directa entre una elevada cuota de renovables y los apagones, y España no está sola. Dinamarca tiene una cuota más alta de renovables, Alemania tiene una cuota más o menos igual”.

Georg Zachmann, analista del centro de estudios paneuropeo Bruegel, percibe “dos tipos de atención” a escala europea: la de quiénes “realmente se preocupan por entender qué ocurrió para asegurarse de que no pueda repetirse” y la de los “comentaristas que utilizan el apagón para promover sus propias opciones de política energética en un debate energético altamente politizado”.

En la misma línea apunta Julien Jomaux, ingeniero electromecánico y consultor energético belga: “Está siendo usado por gente que quiere confirmar su propia visión. Deberíamos esperar a los resultados de las investigaciones antes de culpar a una tecnología. Una evaluación rápida podría ayudar, pero es limitada”.

Nadie, absolutamente nadie, quiere sacar conclusiones antes de tiempo. “No tiene sentido. Por eso existe el procedimiento europeo que consiste en realizar en primer lugar un examen en profundidad y una cuidadosa revisión de cuáles son las causas de un incidente, y solo después decidir qué hacer”, advierte Jones, del Instituto Universitario Europeo. Es decir, los conocedores del sistema eléctrico piden paciencia antes, al menos, de que la investigación señale fehacientemente cuál fue el fallo —a estas alturas parece que doble: tras las oscilaciones detectadas en la red española (y europea) se produjo una desconexión masiva de centrales de generación en tres provincias españolas y Red Eléctrica fue incapaz de encapsular el apagón—. Con todo, a estas alturas ya hay dos focos claros de atención.

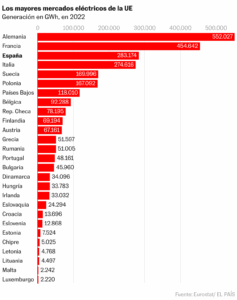

El primero está en los países con alta penetración eólica y solar fotovoltaica. Si finalmente quedase demostrado que uno de los problemas fue de descompensación entre generación síncrona (la que aportan los saltos de agua, las centrales térmicas, las nucleares, la termosolar o las baterías, entre otras) y asíncrona (aerogeneradores y paneles), gigantes como Alemania deberían tomar nota. Quizá por eso, la agencia federal de redes tardó horas -menos de un día- en salir al paso de las especulaciones y negar la mayor: “En Alemania es poco probable que se produzca un apagón a gran escala y de larga duración”, declaraba.

Sin apenas interconexión

La segunda piedra de toque tiene que ver con las interconexiones. Aunque Alemania o Dinamarca tienen en su mix tanta o más energía renovable que España, ambos tienen un nivel de interconexión con el conjunto de redes europeas muchísimo mayor. Una protección importante frente a eventos como el del 28 de abril. Ahí apunta el eurodiputado español Nicolás González Casares, portavoz socialdemócrata en la comisión de Energía: “La diferencia están en la interconexión”, subraya. Hasta el Reino Unido, una isla, tiene más redes transfronterizas que la península Ibérica. Su esperanza es que los informes finales del gran apagón ayuden a que Bruselas vea (otra vez) esa carencia histórica.

“Con la poca información y datos disponibles, y sin conocer aún las razones del apagón, es difícil sacar conclusiones. Con todo, parece plausible que una mayor interconexión [con el resto de Europa, vía Francia] hubiese ayudado [a evitarlo]”, esboza por correo electrónico Lion Hirth, profesor de Política Energética de la Hertie School de Berlín.

Con mucha prudencia, Jomaux también mira hacia “la particularidad [ibérica] de tener una menor conectividad con los países vecinos, que podría aumentar el riesgo de inestabilidad”, explica al comparar a la Península con otras zonas donde hay uso abundante de renovables. “Tenemos que esperar a las investigaciones”. Una nueva llamada a la calma frente a la especulación.